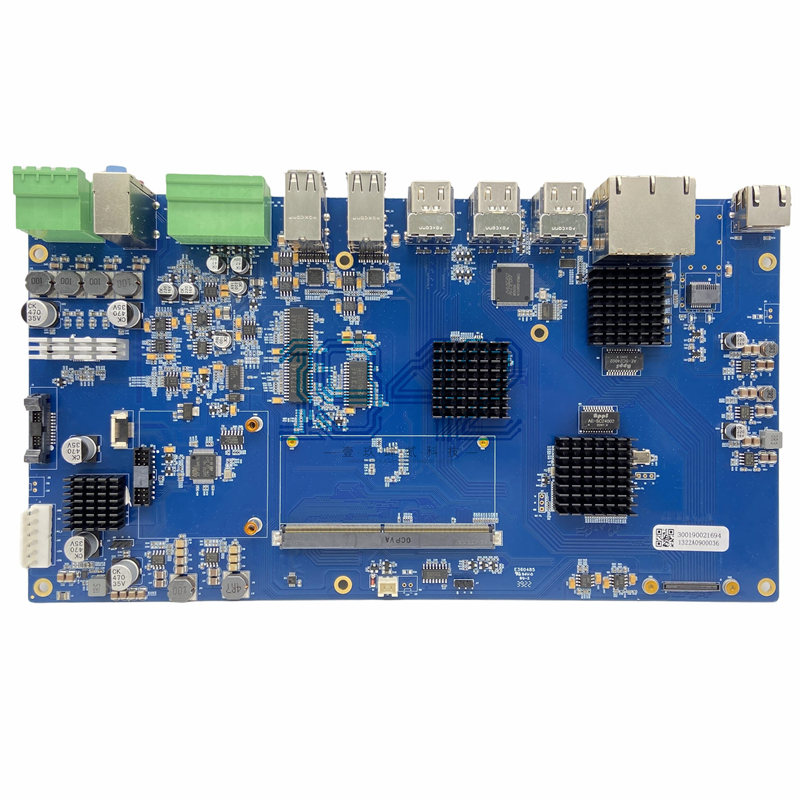

智能家居多合一傳感器(集成溫濕度、光照、運動、存在檢測等)的PCBA加工,因其高密度、多功能及小型化特性,普遍采用SMT(表面貼裝技術)與THT(通孔插裝技術)相結合的混裝工藝。合理的工藝順序是保障產品質量、提升效率和降低成本的關鍵。以下是核心優化依據:

1.元器件布局與特性決定基礎順序:

-

依據: 元器件類型(SMT/THT)、尺寸、熱敏感度、高度、焊接要求是工藝設計的起點。

-

優化體現:

-

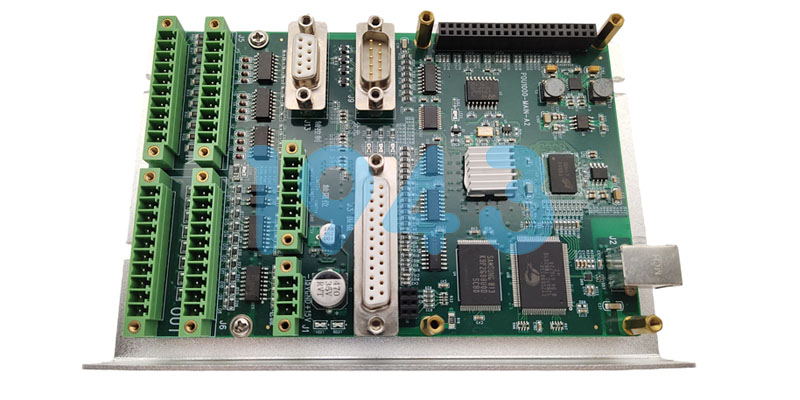

SMT優先原則: 絕大部分小型化、高密度IC、阻容感等采用SMT貼片。其自動化程度高、精度高、速度快,是PCBA加工的主體。通常安排在THT之前進行。

-

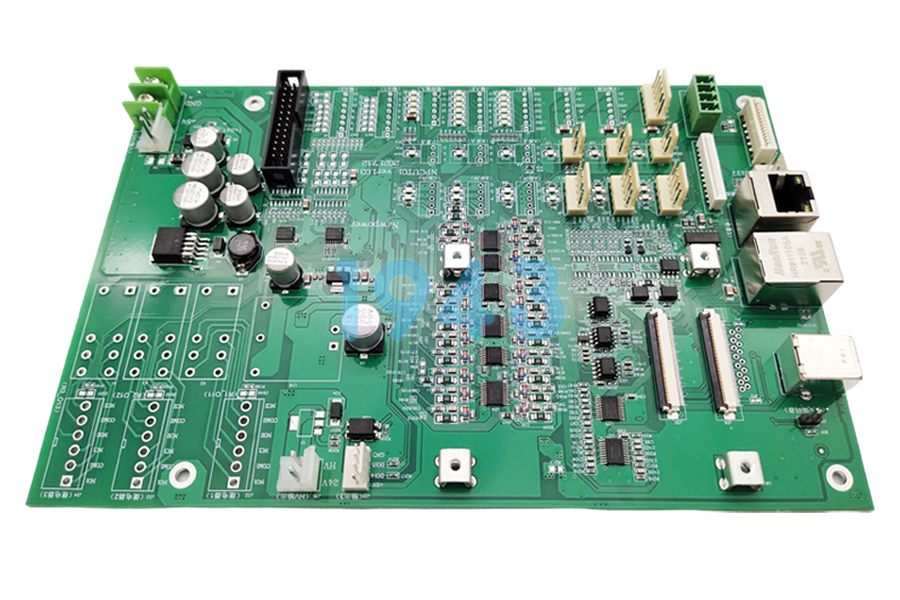

雙面SMT順序: 器件少、重量輕或非敏感面先進行SMT貼片和回流焊接;器件多、重或更關鍵面后進行,避免二次回流時已焊接面器件因熔融焊料表面張力不足而脫落。高精密或熱敏感器件(如某些MEMS傳感器)盡量安排在第二次回流焊接,減少熱沖擊次數。

-

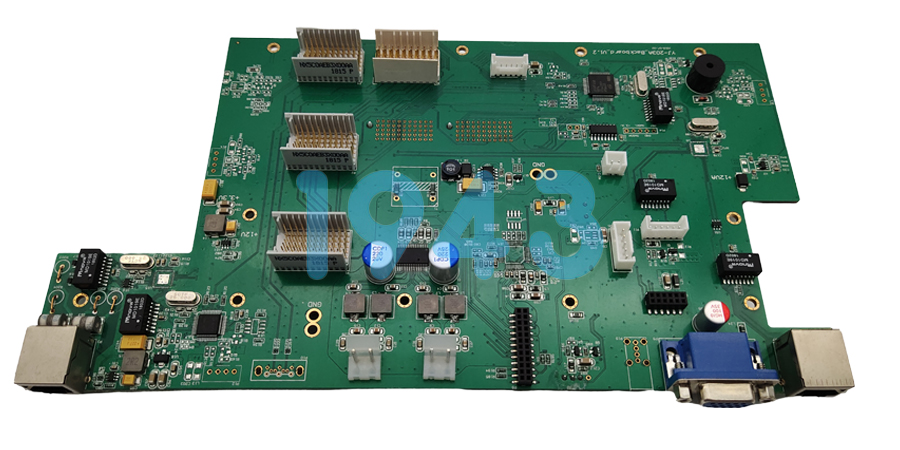

THT器件后置: 體積較大、耐熱性較好或必須通孔連接的元件(如大電解電容、連接器、變壓器、特定繼電器或物理按鍵)采用THT,安排在主要SMT流程之后,避免其妨礙SMT貼片機的自動化和回流焊過程。

-

2.最大化自動化與生產效率:

-

依據: SMT貼片和回流焊高度自動化,效率遠高于手工或選擇性焊接。

-

優化體現:

-

先SMT后THT: 充分利用高速SMT貼片機完成主體元件裝配,再處理效率相對較低的THT部分(可能涉及自動插件、手工插件或選擇性焊接)。

-

減少生產轉換: 集中完成所有SMT面(包括雙面)的貼裝與回流焊,再進行THT工序,減少產線模式切換次數。

-

3.避免焊接工藝沖突與損傷:

-

依據: 不同焊接工藝(回流焊、波峰焊、選擇性焊接、手工焊)的溫度曲線、助焊劑、物理作用力差異大,可能相互干擾或損壞已安裝器件。

-

優化體現:

-

回流焊在波峰焊前: 標準回流焊峰值溫度(~240-260°C)高于典型波峰焊溫度(~250-265°C)。若先波峰焊,THT元件和焊點可能在后續SMT回流焊中經歷二次高溫,導致焊點可靠性下降、元件損傷或PCB變形。回流焊優先避免了此風險。

-

保護精密SMT器件: 波峰焊或選擇性焊接時熔融焊料流動和較高熱應力可能沖擊附近的精密SMT器件(如小型貼片晶振、薄體IC)。先完成SMT并使其遠離THT焊接區域是重要保護措施。

-

避免遮蔽: 高大的THT元件(如電解電容、連接器)若先安裝,會阻擋其下方或鄰近區域的SMT貼片和回流焊。

-

4.波峰焊/選擇性焊接的特殊考量:

-

依據: 波峰焊是傳統THT焊接方式,選擇性焊接則針對特定焊點進行精準焊接。

-

優化體現:

-

紅膠工藝(如采用): 若使用紅膠固定底層SMT器件以便波峰焊,則底層SMT貼片->點膠/固化->頂層SMT貼片->回流焊->插件->波峰焊。

-

治具(托盤)保護: 波峰焊/選擇性焊接時必須使用專用治具保護已焊好的SMT面(尤其是頂層)免受焊料和熱沖擊。工藝順序設計需考慮治具的可行性和保護效果。優選方案是避免波峰焊: 現代混裝PCBA加工中,對于少量THT元件,更傾向采用“SMT(雙面)-> 選擇性焊接 / 機器人焊 / 精密手工焊”的順序,徹底規避波峰焊對SMT器件的風險,并省去治具成本。

-

5.測試與返修的可行性:

-

依據: 工藝順序應便于在線測試(ICT)和故障返修。

-

優化體現:

-

關鍵功能測試點: 在主要SMT工序后設置測試點(如在線測試AOI, ICT),盡早發現SMT缺陷,此時板面相對“干凈”(無THT元件遮擋),返修SMT器件也更容易。

-

THT后整體測試: 所有焊接完成后進行最終功能測試(FCT)。

-

總結優化順序:

-

底層SMT貼片 -> 回流焊 (器件少/輕/耐熱或需紅膠固定)

-

頂層SMT貼片 -> 回流焊 (器件多/重/關鍵或熱敏感)

-

THT插件 (手工或自動)

-

THT焊接 (選擇性焊接/機器人焊接/精密手工焊接 首選; 或 波峰焊 + 精密治具保護 需謹慎評估)

-

清洗(如需要) -> 測試 -> 固化/涂覆(如三防漆)

核心價值:

通過科學的SMT混裝工藝順序優化,智能家居多合一傳感器PCBA加工能夠有效保障高密度復雜設計的可制造性,顯著提升產品良率與可靠性(尤其保護精密傳感器件),同時實現生產效率和成本效益的最大化。優化的本質在于深刻理解不同工藝的物理化學特性及其相互作用,并在器件布局階段就貫徹DFM(可制造性設計)原則。

因設備、物料、生產工藝等不同因素,內容僅供參考。了解更多smt貼片加工知識,歡迎訪問深圳PCBA加工廠家-1943科技。

2024-04-26

2024-04-26