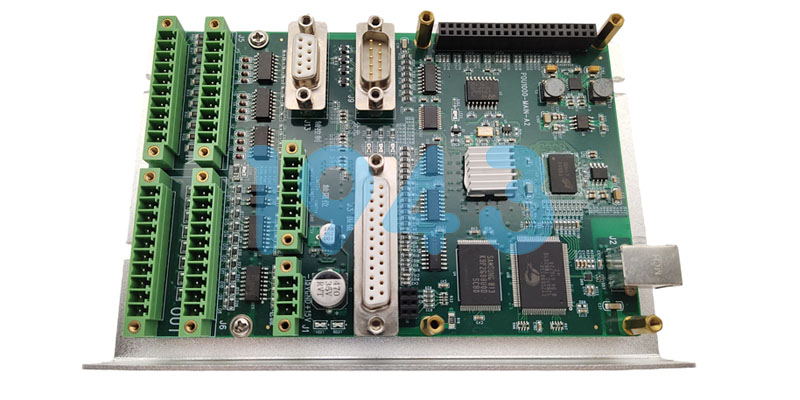

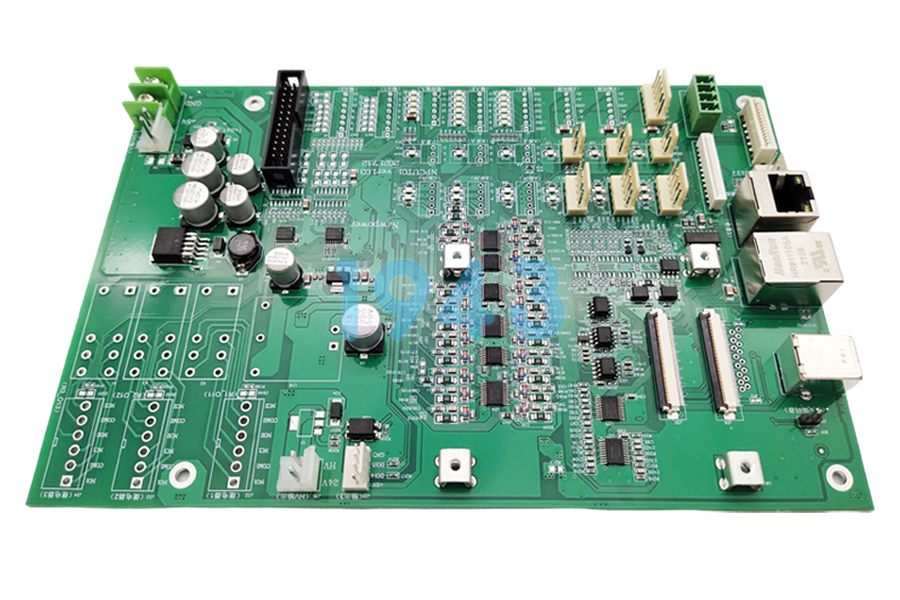

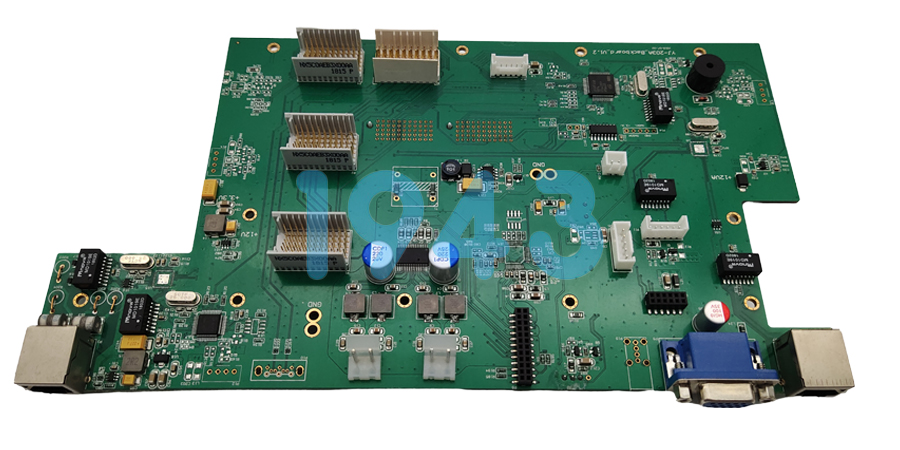

在工業自動化控制系統中,PLC控制板作為核心控制單元,其可靠性直接決定了生產線的穩定運行。PCBA加工環節的SMT貼片工藝作為控制板制造的關鍵工序,焊點質量尤其是無鉛焊料在高溫回流焊后的焊點韌性,成為影響控制板抗振動、抗沖擊性能的核心要素。深圳SMT貼片加工廠-1943科技從材料選擇、工藝優化、設備管控及質量體系構建四個維度,系統闡述提升焊點韌性的技術路徑。

一、無鉛焊料合金體系的科學選型

無鉛焊料的微觀組織形態與力學性能密切相關,其合金成分配比是決定焊點韌性的基礎因素。目前主流的Sn-Ag-Cu(SAC)系焊料中,Ag元素可通過形成Ag?Sn金屬間化合物(IMC)細化β-Sn基體晶粒,研究表明當Ag含量從3.0%提升至4.0%時,焊點拉伸韌性可提升12%-15%,但超過4.5%時會因IMC層過度增厚導致脆性增加。Cu元素的加入可抑制IMC層生長速率,優化焊點界面結合強度,建議SAC焊料中Cu含量控制在0.5%-0.7%區間。

對于高頻振動工況下的PLC控制板,可考慮添加0.05%-0.1%的Ni或Co元素,通過固溶強化機制改善焊料塑性變形能力。選型時需結合焊料熔點(建議與元器件耐溫等級匹配,峰值溫度不超過260℃)、潤濕時間(≤3秒)及氧化增重速率(≤0.5mg/cm²/h)等關鍵指標,通過差示掃描量熱儀(DSC)和掃描電子顯微鏡(SEM)進行焊點微觀組織分析,篩選出晶粒度≤50μm的最優焊料配方。

二、回流焊工藝參數的精準控制技術

(一)動態溫度曲線優化模型

構建包含預熱、保溫、回流、冷卻四階段的溫度控制模型,各階段關鍵參數需根據焊料合金特性動態調整:

- 預熱階段:采用1.5-2.5℃/s升溫速率,將PCB板溫從室溫提升至150-180℃,此階段需確保電路板表面溫差≤5℃,避免因熱應力集中導致焊盤剝離。

- 保溫階段:在180-210℃區間維持90-120秒,通過紅外測溫儀實時監測焊膏中助焊劑的活化進程,以焊劑殘留物含量≤5%為判定標準,確保焊盤表面氧化層充分去除。

- 回流階段:峰值溫度設定為焊料液相線溫度+30-40℃(如SAC305焊料液相線217℃,峰值控制在245-255℃),液相線以上時間(TAL)控制在60-90秒,通過爐內熱電偶陣列實時校準溫度均勻性,確保同批次電路板溫差≤±3℃。

- 冷卻階段:采用3-5℃/s冷卻速率快速降至150℃以下,抑制IMC層過度生長,此階段需控制冷卻風速在5-8m/s,避免因冷卻不均產生焊點內部應力集中。

(二)低氧氛圍焊接技術

在回流焊爐膛內通入高純氮氣(純度≥99.99%),將氧含量控制在100-500ppm區間,可使焊點表面氧化程度降低60%-80%。通過質量流量控制器精確調節氮氣流量(建議每米爐長流量10-15m³/h),配合爐內壓力平衡系統(保持微正壓5-10Pa),實現焊接界面的惰性保護。對比測試表明,氮氣環境下焊點的剪切強度較空氣環境提升20%-25%,氣孔率從8%降至3%以下。

三、SMT設備精度維護與工藝匹配

(一)貼裝精度的閉環控制

貼片機XY軸定位精度需控制在±50μm以內,Z軸壓力偏差≤±5%設定值。定期(建議每4小時)使用標準校準片進行吸嘴中心度檢測,確保元件貼裝偏移量<焊盤寬度的1/3。對于0402及以下封裝元件,需采用視覺對中系統實時校正,避免因貼裝偏差導致的焊端潤濕不良問題。

(二)回流焊設備的狀態管控

建立回流焊爐溫度曲線的實時監控系統,每10分鐘記錄一次各溫區溫度數據,采用移動平均法(MA)進行趨勢分析,當溫度波動超過±2℃時觸發自動校準程序。每月對加熱模塊進行熱效率測試,通過紅外熱成像儀檢測加熱管老化程度,及時更換衰減超過15%的加熱元件,確保爐內橫向溫差≤±5℃,縱向溫差≤±3℃。

四、PCBA加工過程的質量保證體系

(一)全流程來料管控

制定嚴格的進料檢驗標準:PCB焊盤表面處理(OSP厚度10-20nm,鍍金層厚度≥3μm)、元件引腳可焊性(潤濕角<25°)、焊料合金成分(雜質元素總量≤0.1%)。采用X射線熒光光譜儀(XRF)對焊料成分進行批次抽檢,使用接觸角測量儀檢測PCB焊盤表面能(≥50mN/m),從源頭控制焊接界面的冶金反應質量。

(二)智能質量監控系統

在回流焊出口端部署3DAOI檢測設備,對焊點進行體積、高度、IMC層厚度等參數的定量分析,設定焊點體積變化率<10%、IMC層厚度<5μm的合格標準。結合機器學習算法建立缺陷預測模型,通過歷史數據訓練識別焊點微裂紋、虛焊等潛在缺陷,實現焊接質量的實時閉環控制。同時建立完整的追溯體系,記錄每塊電路板的焊料批次、工藝參數、檢測數據等信息,確保質量問題可追溯至具體工藝環節。

(三)可靠性驗證體系

建立模擬工控環境的可靠性測試平臺,對焊接完成的控制板進行振動(10-2000Hz,2g)、沖擊(50g,11ms)及溫度循環(-40℃~85℃,1000周期)測試,通過掃描聲學顯微鏡(SAM)觀察焊點內部微裂紋擴展情況,以累計失效時間≥500小時為韌性達標標準。根據測試結果反向優化工藝參數,形成"工藝設計-生產執行-可靠性驗證-參數優化"的持續改進閉環。

結語

焊點韌性優化是涉及材料科學、傳熱學、機械工程的多學科工程問題,需從"材料-工藝-設備-管理"四個維度構建系統解決方案。通過焊料合金成分的精準設計、回流焊工藝參數的動態優化、設備精度的嚴格管控及智能化質量體系的建立,可有效提升PLC控制板焊點的抗疲勞性能,為工業自動化設備的長周期可靠運行提供堅實保障。在實際生產中,應結合具體設備配置和產品要求,通過DOE實驗設計進行工藝參數的正交優化,持續提升焊點的綜合力學性能。

因設備、物料、生產工藝等不同因素,內容僅供參考。了解更多smt貼片加工知識,歡迎訪問深圳SMT貼片加工廠-1943科技。

2024-04-26

2024-04-26